« Naître chaque matin à la naissance du jour. Joie »

En hommage à Michel Serres

Pourquoi cinq ans après le premier confinement (mars-mai 2020) y revenir ? le Covid-19 n’est-il pas définitivement derrière nous ? sans laisser de traces, n’aurait-il eu pour effet que de retarder des évènements – de politiques interne ou internationale – qui auraient de toutes façons eu lieu ? Rien n’est moins sûr. Mais en quoi, alors, notre perception du monde et l’empreinte de nos actions sur lui auraient-elles modifié le cours de l’évolution ? Il s’agit, en effet, de rien de moins que de la Raison et de la résistance des sens à l’épreuve du Covid, dont dépend notre devenir ensemble. Sauf que, pour aborder la chose, ce sera plus en amateur fasciné par les idées, peut-être plus que de raison, qu’en savant éloigné de ce que je suis. Sans prétention, donc, pour une entreprise bien ambitieuse, en praticien de l’aménagement et de l’urbanisme sensible, mon métier avant d’entrer en retraite. « N’étant pas spécialiste, écrivait Lewis Mumford, j’ai profité d’une liberté que se refusent trop souvent les chercheurs spécialisés : celle de mettre en relation des données provenant de domaines très variés afin de faire apparaitre une configuration générale qui échapperait sinon à l’observation1. » Loin de moi, évidemment, de me comparer à Mumford.

On ne compte plus le nombre d’ouvrages traitant des questions de société, de politique nationale ou de relations internationales. À quoi bon en rajouter, si ce n’est là qu’affaire de diversité dont on ne peut que se louer pour échapper à la polarisation stérile des débats, à côté de laquelle l’embarras du choix auquel nous expose un excès de diversité n’est qu’un impédimenta. Si ce n’est aussi – considérant d’expérience que l’aménagement des villes est indissociable de celui des campagnes, se refusant à dissocier la pensée de l’action, l’espace du temps, la structure de la fonction, l’individu de la société, la personne de la communauté, l’urbanisme et l’aménagement rural de la politique – qu’un retour critique sur une carrière d’aménageur, riche de projets aboutis ou avortés y incitait2. L’aménagement, marqueterie technique autant qu’esthétique de territoires, miroir des politiques sociales. Exercice opportun que de prendre la plume – la retraite venue étant inespérée pour s’appuyer sur des auteurs dont la lecture tient plus du hasard que d’une démarche logique – afin de porter à maturation ce qui, dans le feu de l’action, avait échappé à une conscience professionnelle. Conscience d’autant plus tentée de douter qu’il n’était pas rare que les évolutions viennent infirmer ce que l’on tenait pour certitude. Plus que toute autre discipline, peut-être, l’urbanisme se prête à la contestation, en tous cas à la polémique. Emblématique est, à cet égard, le Mouvement moderne, dont le chef de fil fut en France Le Corbusier. D’où, aussi, une exigence de pluridisciplinarité, soucieuse d’accorder exercice du métier, recherche et expertise, à fin d’efficacité pratique. Reste qu’il y a loin de la rigueur de la théorie, uniforme, d’une nudité crue, frigide, à l’approximation de la pratique, sang mêlé, d’une impureté originelle, polychrome. Mais le monde est ainsi, pluriel et métissé. C’est pourquoi il est important de dégager dans le flou qui nous environne ce que la théorie, faite de raison, et la pratique, toute d’intuition et de sensations, ont en partage : le « sens commun » ou le « bon sens », c’est selon. D’autant qu’il y a 20 ans, les banlieues, dites sensibles, explosaient (octobre 2005), qu’il y a 10 ans étaient commis les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan ainsi que la prise d’otage de l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes (2015). Magie des dizaines et demi-dizaines : répétition d’anniversaires tragiques, dramatiques même, ayant précédé l’épidémie de Covid, propice à un retour critique. Les années qui suivirent n’en furent pas moins chargées avec l’incursion de l’armée russe en l’Ukraine en 2022, l’attaque terroriste du Hamas contre des Israéliens du Néguev en 2023 ; sans compter, en France, avec la perte de la majorité à l’Assemblée nationale élue en 2022 dans la foulée de la réélection d’Emmanuel Macron, puis, aux États-Unis, l’inauguration de la seconde présidence Trump en 2025 – après la tentative de putsch de janvier 2021 précédant l’investiture de Joe Biden – avec les perturbations qui se sont ensuivies tant sur le plan intérieur qu’international. Un avant et un après Covid que rien ne laissait soupçonner, traversé par la crise climatique, qui perdure avec ses conséquences ravageuses sur nos vies à défaut de réaction à la mesure de l’enjeu. Avant, c’était aussi le mouvement des Gilets jaunes, entravé par l’épidémie, qui avait déjà ébranlé la première présidence Macron en 2018-2019 ; après ce fut la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, suivie de son cortège de Premiers ministres mis au défi de composer avec l’éclatement de la majorité. Enchaînement d’évènements parmi d’autres qui interpelle, dont l’effondrement des twin towers en 2001 avait constitué une alerte peut-être constitutive d’une nouvelle ère ; évènements entre lesquels il serait toutefois vain d’établir une hiérarchie, coïncidences ou pas, mais qui appellent ce retour critique, sans dramatisation, en toute conscience d’un cours tragique que le confinement aurait interrompu, infléchi ou non. C’est toute la question que ce court essai – essai, non d’érudition, mais au sens étymologique du terme – cherche à cerner à défaut de prétendre y répondre, vu l’extrême complexité de l’enchevêtrement des évènements en cause. Aussi est-ce en fureteur curieux, les pieds sur terre mais la tête dans les livres, retraite aidant, que je me hasarde à écrire en prenant le risque d’enfoncer des portes ouvertes, avec cependant l’excuse que si elles le sont, c’est dans le brouillard. Et si j’invite le lecteur à me suivre, ce sera donc, aussi, en curieux, dans une errance toute de découvertes impromptues dont les citations portent le témoignage de voleurs de grands chemins (Walter Benjamin), de pêcheurs de perles (Hannah Arendt), de collectionneurs plus attachés à ce qui spécifie, purifié de tout contexte, qu’à ce qui différencie. Consécration d’une vision kaléidoscopique du monde et de l’originalité de chacun de ses éléments constitutifs, dont la ville, en tant qu’agglomération de matériel et de spirituel, serait la métaphore. Transposition du Livre de sable ou de La bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges, qui exprime bien à sa façon la vastitude du monde, gros de sa diversité, mais au sein de laquelle l’homme risque de perdre la mesure :

« Si l’espace est infini, nous sommes dans n’importe quel point de l’espace. Si le temps est infini, nous sommes dans n’importe quel point du temps3. »

D’où, transposée à la bibliothèque, il tire la loi fondamentale suivante (susceptible d’être à son tour transposée à la ville) :

« Il n’y a pas, dans la vaste Bibliothèque, deux livres identiques4. »

Et de conclure, résigné, mais néanmoins optimiste :

« L’écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes […] mais je soupçonne que l’espèce humaine – la seule qui soit – est près de s’éteindre, tandis que la Bibliothèque se perpétuera : éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutile, incorruptible, secrète5. »

Aurait-on pu mieux rendre l’imbrication de l’écriture et de la vie face à la précarité humaine à laquelle le Covid nous a brutalement confrontés, évènement sans précédent ayant motivé ce bien gauche essai auquel je me suis livré, non sans réticence (pour un bref tour d’horizon de ma carrière d’aménageur, voir la note 2 de bas de page).

Mais, avant de pénétrer dans le vif du sujet qui me tient à cœur, un détour par Kafka s’impose.

Entrée en matière de La Métamorphose :

« Un matin, au sortir d’un rêve agité, Gregor Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une carapace, et, en levant un peu la tête, il s’aperçut qu’il avait un ventre brun en forme de voûte divisé par des rainures arquées […].

« Que m’est-il arrivé ? » pensa-t-il. Ce n’était pourtant pas un rêve […].

Le regard de Gregor se tourna ensuite vers la fenêtre ; on entendait des gouttes de pluie sur le zinc ; ce temps brouillé le rendit tout mélancolique […]. »

Photo : Picas Joe (Pexels)

L’assoupissement des sens dans le confinement

En nous réveillant le 17 mars 2020 au matin, premier jour du premier confinement, ne nous sommes-nous pas retrouvés, comme Gregor Samsa, dans une situation certes pas aussi lugubre, mais néanmoins étrange : face à la fenêtre, confrontés au vide et au silence de la rue, pour la première fois d’une vie pourtant pas avare de surprises alarmantes. Or, Gregor ne se sentait que mélancolique sous un temps maussade – son premier réflexe fut de se tourner vers la fenêtre – ce qui était bien le moindre des états d’âme compte tenu de sa « transformation ». En comparaison, c’est l’angoisse, ou peut sen faut, qui nous étreignit à l’aube de ce jour mémorable, comme si le réveil avait mutilé nos sens en tant qu’ils nous reliaient au monde, et que l’espace du dehors avec ses rues bordées d’immeubles, certaines d’arbres, avaient perdu ce sens de l’humain dont elles se revêtaient peu à peu chaque petit matin, à mesure qu’elles se remplissaient de monde ! Que pèse l’angoisse de se retrouver par un petit matin prisonnier entre quatre murs avec vue sur des rues désertes, réduites à défaut de plantations à leur minéralité, à côté de la mélancolie de Gregor métamorphosé en cancrelat ? L’âme de Gregor demeurait, mais prisonnière d’un corps qui, lui, s’était désolidarisé pour sombrer dans la pire des animalités que l’on puisse concevoir. La monstruosité s’était emparée du corps, renvoyant l’esprit à une solitude dont il ne pourrait plus se relever. Ce qui le réunissait au corps ne pouvait désormais que l’en séparer, jusqu’à l’issue fatale, ignominieuse, mais salutaire pour sa famille confrontée à une souffrance intolérable. Certes, la métamorphose de Gregor l’affectait physiquement, il se retrouvait comme dissocié de lui-même, alors que celle à laquelle nous étions confrontés ne concernait que la relation au dehors, mais elle retentissait sur l’âme, amputée de cette sensibilité qui nous reliait aux autres. L’angoisse qui nous étreignait était l’expression d’un écart vertigineux entre soi et le monde : face à un monde réduit à sa matérialité, privé d’humanité, l’intégrité du « soi » semblait, par ce fait même, remise en cause. Non que le fil soit complètement rompu ; sens émoussés, assoupis faute d’exercice dans la plénitude de leurs fonctions, bien qu’en rien lésés organiquement. Mais, la réclusion, même partielle, même intermittente, nous a coupé la chique, comme on dit trivialement. La claustration, la solitude, la déshumanisation du dehors, ont entamé, à des degrés, certes, divers, notre sensibilité : lorsque la vue est exposée au vide de la rue, l’ouïe au silence de la ville endormie, l’odorat privé des fragrances mêlées de la circulation et des foules, le toucher empêché par la mise à distance, c’est le goût d’une manière générale qui est atteint, goût des choses, goût des autres, goût de vivre. À quoi bon tous ces sens qui n’ont plus guère à s’exercer en dehors de l’intimité familiale. Ils nous invitaient au partage, le confinement contribua à la perte de leur acuité : à force de tourner en rond dans l’espace exiguë de nos chambres, de nos studios, de nos appartements, de nos maisonnées, l’atonie, l’apathie, l’abattement, le désintérêt… devaient nous guetter irrémédiablement. Du moins est-ce, alors, ce que nous ressentions, si brutale et inédite fut l’interdiction d’accès à l’espace public, l’obligation de repliement dans l’exiguïté de son « chez-soi », même avec les écrans à portée de mains.

À la sidération première devait, ainsi, succéder cette angoisse mêlée d’étrangeté. Et comme il fallait bien s’y faire – force de l’habitude – l’angoisse devait bientôt retomber pour faire place à ce sentiment de déréliction, sentiment de solitude morale nous dit le dictionnaire, plus métaphysique que psychologique. C’est aussi que le chant des oiseaux, qui devait aller en s’amplifiant à mesure que la déshumanisation du décor se prolongeait, nous signalait que toute vie n’était pas abolie, nous laissant cet espoir de nous en sortir quelque jour. Mais quel espoir : de renouveau ? de résurrection ? de révolution ? Quand les portes se referment pour ne laisser que les fenêtres ouvertes, quand toute échappée est prohibée, sauf pour quelques instants et pour de courtes distances aux fins de ravitaillement (vivre malgré tout !), le découragement face à l’imprévisibilité du lendemain nous guette. Aussi bien, la référence à une autre nouvelle – L’image dans le tapis d’Henry James – s’imposa-t-elle au lever lorsque, nous prenant la tête à deux mains nous avons fixé des yeux le motif de la descente de lit, qui nous avait toujours paru, sinon étrange, indéchiffrable, motif abstrait sans signification apparente, énigme tapie dans des arabesques aux couleurs vives mais dépourvues de figures reconnaissables par le sens de la vue, lequel nous met à distance des choses qui nous entourent, à la différence de l’ouïe qui les enveloppe et nous avec ; motif oriental, création de l’art islamique inspirée de la prohibition de la figuration humaine.

Metropolitan Museum of Art (NY)

Dans La République, Platon avait imaginé les hommes confinés dans la caverne, tournant le dos au soleil, réduits à ne percevoir que des ombres profilées sur les parois. Les Modernes avaient pris le risque de nous en extraire en nous laissant entrevoir que le salut pourrait venir d’un éblouissement du savoir effaçant les contours des silhouettes projetées sur les parois de la caverne, nous plongeant dans l’abstraction des algorithmes de la science et de l’art conceptuel. Développé en réaction, le postmodernisme a bien tenté de renouer avec une certaine réalité sensible à coups de citations puisées dans les traditions et un passé révolu, mais ce fut éphémère, bientôt relayé par la déconstruction, jusqu’à ce que le coronavirus, sous son déguisement dantesque, nous contraigne à un confinement dans les quatre murs de nos maisons et appartements pour échapper à la maladie et à la mort. Certes, notre situation est moins angoissante que celle imaginée par Platon, dont « les hommes sont dans cette grotte depuis l’enfance, les jambes et le cou ligotés de telle sorte qu’ils restent sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner la tête à cause de leurs liens ». Mais, tourner la tête vers quoi ? Vers le soleil, source de la lumière, situé dans un au-delà inaccessible. Le confinement en nous cloîtrant nous laissait malgré tout libres de nos mouvements. Différence cruciale. En revanche, les prisonniers de la caverne, bien que pieds et poings liés, gardaient la faculté de converser entre eux. Mais de quoi ? En quoi être condamnés à cogiter sur des ombres était-il plus enviable que d’être éloignés de ses semblables et privés de leur conversation par le confinement ? Le renfermement imposé était suffisant pour que soit reléguée dans un avenir incertain rien de moins qu’une certaine sensibilité aux choses du dehors et, par leur intermédiaire, le contact avec les autres. Le coronavirus nous privait même des ombres que la caverne de Platon nous laissait encore entrevoir ! Sauf que la situation était inversée par rapport à celle du dialogue de laRépublique puisque si l’accès à la réalité des idées était interdit aux prisonniers de la caverne, réduits à appréhender avec leur sensibilité le monde des apparences se profilant sur les parois de la caverne, c’est d’une sensibilité mutilée du fait de leur isolement que les confinés du Covid étaient victimes, la réalité extérieure qui leur était réservée étant réduite à une abstraction matérielle. Dans une opposition dogmatique, quand l’apparence est du côté de la sensibilité la réalité est le privilège de la Raison, et inversement.

Puis, à la faveur d’un premier déconfinement, la « multiple splendeur » de l’animation du dehors, qui nous avait échappé par la force de l’habitude, nous a été révélée à nouveau, progressivement dévoilée par les sens recouvrés. Hélas ! confrontés à l’émergence d’incessants variants,il nous aura fallu bientôt déchanter avant de trouver la parade à force de vaccinations, tests antigéniques et autres, pass sanitaires, etc. Aurions-nous, alors, assisté au final du sabbat des sorcières, pour voir définitivement se dresser, sur fond de révolution numérique persistante, nos corps « sensibles » – antithèses du corps « glorieux » de nos catéchismes – ressuscités du désert des abstractions dans lequel la science, la philosophie et les arts les avaient laissés : accomplissement, dans leur plénitude, des corps mêlés entre eux et aux choses ; témoignage irréfutable de l’unité charnelle des sens et de l’esprit que la science promue par les Modernes avait abusivement dissociés ? Rien n’est moins sûr !

L’épreuve avait pourtant été rude pour le citadin, tenté de fuir la ville, menacée et menaçante, nouvelle Babylone, afin d’échapper au confinement et, dans le même temps, renouer avec une nature idéalisée pour la circonstance. L’écart s’était creusé entre la ville et nous, entre la malédiction qu’elle incarnait et la campagne idyllique où renaître. Fallait-il en passer par là pour faire prendre conscience de ce qu’elle pouvait nous manquer et de combien elle le pouvait ? Qu’il n’y avait pas d’un côté le monde inférieur, celui du « bruit et de la fureur » et de l’autre un monde édénique des béatitudes, mais que les deux coexistaient à proportion de leurs mérites respectifs. Retour, donc, à la « société urbaine » telle que la concevait Henri Lefebvre ? Peut-être, mais à un demi-siècle de distance. C’est, en effet, en 1970, qu’il affirmait, dans La Révolution urbaine, que « l’urbain rassemble des différences et fait différer ce qu’il rassemble ».

Le coronavirus a bien failli sonner la fin de la récréation, nous contraignant, provisoirement, à nous replier sur nos identités, à rentrer dans nos très sophistiquées et trop confortables cavernes afin de se soustraire à la contamination et permettre de persévérer, chacun pour soi, dans son être ? Non, certes, sans la compagnie du portable, maigre compensation. Bien triste destin auquel Platon invitait à échapper par la grâce du roi-philosophe qu’il appelait à la tête de la Cité, composée selon ses vues. La tentation n’en était pas moins grande pour le quidam, prisonnier de la caverne, ayant réussi à se libérer de ses chaînes et entrevu laRéalité sous l’éclat du Bien-Soleil, de se perdre en cette contemplation ? Après, il est vrai, avoir pris le temps de s’accommoder à tant de clarté. Mais Platon, si dualiste soit-il, c’est-à-dire insatisfait de ce bas monde jusqu’à imaginer un au-delà lumineux dont il serait l’obscur reflet, n’avait pas de ressentiment au point d’abandonner ses congénères du royaume des ombres. Comment, en effet, l’heureux philosophe n’aurait-il pas eu pitié d’eux et, sensible à leur sort, ne se serait-il pas fait un devoir de redescendre dans la caverne pour leur faire partager sa vision du Bien, du Beau, du Vrai, du Juste ; et ce, à ses risques et périls, tant il devait redouter leur jalousie. S’adressant dans le dialogue du VIIe Livre de La République aux philosophes ayant vocation à devenir gardiens de la Cité, il fait dire à Socrate, interlocuteur de Glaucon, son disciple en compagnie duquel il avait l’habitude d’accomplir ses devoirs de piété :

« Il vous faut donc redescendre, chacun à votre tour, vers l’habitation commune des autres, et vous habituer à voir les choses qui sont dans l’obscurité. Quand vous y serez habitués, en effet, vous verrez dix mille fois mieux que ceux de là-bas, et vous aurez identifié chacune des figures : ce qu’elles sont, de quoi elles sont les figures, parce que vous aurez vu le vrai concernant les choses belles, justes et bonnes. De cette manière, la Cité sera administrée en état de vigilance par vous et par nous, et non en rêve, comme à présent, alors que la plupart sont administrées par des gens qui se combattent les uns les autres pour des ombres et qui deviennent factieux afin de prendre le pouvoir, comme s’il y avait là un bien de quelque importance. »

N’était-ce pas, malgré tout, reconnaître par là une certaine communication entre les deux mondes, celui de la lumière et celui des ombres, celui de l’intellect et celui du sensible, leur interpénétration subtile – toutefois encore loin de leur osmose avec laquelle joue Michel Serres dans Les Cinq sens. Entrebâillement, dont les détenteurs du savoir pourraient tirer profit pour le plus grand bien de la multitude, tenue dans la servitude ? Le confinement non plus n’était pas si hermétique : par médias interposés il maintenait une communication avec ce monde des vivants qui nous était interdit d’accès direct, médias à travers lesquels les pseudo-philosophes-rois qui nous gouvernent pouvaient intervenir pour tenter de lever le voile sur la réalité du fléau qui nous éprouvait et nous prodiguer des conseils de prudence non dépourvus de relents de collapsologie ou de transhumanisme bien éloignés des préceptes de la sagesse antique.

Si la verticale conduit au monde inaccessible des idées, unilatéralement, dans une relation de cause à effet, ce n’est pas sans que, par analogie, nous puissions établir des rapports entre les choses de ce monde et les idées de l’autre, transcendant. La philosophie de Platon n’est pas un « platonisme », vulgarisé à la Renaissance par Marsile Ficin ; dans les termes du Banquet, l’amour y est conçu dans la variété de ses dimensions culminant dans le sens suprême, celui de la Beauté accessible à l’homme sensible. De même, Thomas d’Aquin, à côté de l’analogie d’attribution, verticale, recourra à l’analogie de proportionnalité (entre éléments différents mis en rapport deux à deux) pour signifier que la transcendance ne saurait fermer hermétiquement l’accès des habitants de la planète Terre au Divin. L’univocité de la raison hégémonique, s’oppose à l’équivocité des sens, des cinq sens ; entre les deux l’analogie établit des correspondances. Outre que la raison n’est pas unique, sa verticale croise les sens pour en dompter l’exubérance. Comme quoi, rien ne saurait être définitivement tranché : si la raison ramène le désordre des sens au « bon sens », ceux-là, toujours, tendent à échapper à l’emprise totalitaire de celui-ci. Les ordres que Pascal distinguait sont, comme les corps de Michel Serres, plus ou moins mêlés. D’où l’ambivalence qui peut s’attacher à la perception qu’on en a généralement. Ambivalence qui peut être recherchée dans la symbolisation lorsque, insatisfait de notre condition humaine par trop terre à terre, nous recourons à cette transcendance dans l’immanence qu’est la poésie, et l’art en général.

Comment ne pas entendre aussi, dans ce passage de La République de Platon, un écho de l’imbroglio social et politique qui s’est refermé sur la France depuis la dissolution de l’Assemblée nationale (juin 2024) et sur le monde occidental depuis le retour de Donald Trump au pouvoir (janvier 2025). Imbroglio exploité par des politiciens sans scrupules, dont l’égo est d’autant plus dépourvu de conscience qu’il est surdimensionné. Que ce soit par inconscience ou perfidie, le but est le même : semer le trouble dans le débat public pour mieux conforter le pouvoir du thaumaturge et le pérenniser. Avec quel dessein : celui de promouvoir une paix favorable à l’expansion d’une économie désinhibée au service d’un État décervelé. Formellement, la symétrie serait patente avec le maître du Kremlin, engagé dans des guerres de reconquête à l’ouest, accoudé sur son flanc est à l’Empire du milieu, si la force déployée n’avait pas pour contrepartie une économie à bout de souffle. Libertarianisme pacifique d’un côté, despotisme guerrier de l’autre. Et entre les deux une Europe qui compte d’autant moins qu’elle s’enferre dans les contradictions d’une démocratie déclinante. Europe prise en tenaille entre deux violences : celle de la force (Poutine), celle de l’affairisme (Trump) ; violence sanguinaire d’un côté (à l’état mythique, primitive), violence mortelle de l’autre (culturelle) pour reprendre une formulation de Walter Benjamin6. Europe exsangue, sauf sursaut encore imprévisible à ce jour, susceptible de retourner le cours de l’histoire en son contraire : boucle rétroactive du faible sur le fort, de l’influence sur la puissance. Tout dépendant de la teneur du ressort censé l’emporter, car si la géopolitique est de retour, l’asymétrie entre puissances tendrait à démontrer qu’elle serait autant géométrique que géographique, selon qu’elle se fonde sur la force (géographie7) ou sur la raison (géométrie).

Les cinq sens, ouvrage de Michel Serres, revisité

Mort en juin 2019, Michel Serres n’aura pas connu les ravages de la pandémie qui a déferlé sur la planète à l’aube de la décennie 20. Notre intention n’est pas de se substituer à lui pour dire ce qu’ils auraient pu lui inspirer. Mais un retour sur Les Cinq sens (première édition en 1985, magie du chiffre 5 encore) – essai inaugurant une série portant sur « Les corps mêlés », ouvrage peut-être le plus représentatif de la philosophie et de la manière de l’auteur – peut nous aider à comprendre, cinq ans après, de quoi la pandémie nous a privé et à en évaluer les retombées. D’autant que précédée par les attentats terroristes de 2015 (Charlie Hebdo et Bataclan), le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019, elle fut suivie sur le plan international par l’invasion russe de l’Ukraine en 2022 et l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en 2023 avec la réaction hors de proportion du gouvernement israélien et surtout l’absence de plan de paix durable. En 2024, on assistait en France à la célébration des jeux Olympiques parallèlement à la déconfiture du jeu de la démocratie avec la dissolution de l’Assemblée nationale et à de nouvelles élections. S’ensuivit une valse de Premiers ministres entre 2024 et 2025. Enfin en 2025, aux États-Unis, Donald Trump rempilait. Troublante accumulation d’évènements, entremêlant religion (menace djihadiste), idéologie (vogue du wokisme), politique (tentation de l’illibéralisme) et relations internationales (guerres), sans liens de causes à effets, du moins en apparence. Faut-il alors croire au hasard ? Pas sûr. L’enchainement de ces évènements sur un double plan : national et mondial, relève d’une autre complexité – produit d’un déterminisme de faits et de liberté humaine mêlés – qu’en l’état notre intelligence, tentée de se désolidariser des cinq sens, eux-mêmes dissociés, peine à saisir dans toute son étendue et ses multiples replis. Et ce, même en s’adossant à l’intelligence artificielle (IA). En nous isolant de nos semblables, le confinement nous aura rendu schizophrène, à la psyché clivée, affectant notre rapport au monde, provisoirement ou à long terme, voire à jamais : l’expérience du Covid-19 n’aura-t-elle été qu’une parenthèse sans lendemain ou aura-t-elle infléchi durablement notre façon d’habiter le monde ?

Revenons, donc, à ces Cinq sens, véritable poème philosophique, aussi flamboyant par le style que profond par l’esprit qui l’anime, prouvant que la profondeur de la pensée a tout à gagner du style qui lui imprime sa marque. Magie du chiffre cinq toujours, nombre des doigts de la main, moitié de la décimale, dynamisme de l’impair. L’ouvrage se décompose en cinq parties : Voiles, pour le toucher ; Boîtes,pour l’ouïe ; Tables, pour le goût et l’odorat ; Visite,pour la vue ; Joie, enfin, pour une synthèse aussi réjouissante que consensuelle. Si les parties du sommaire ne correspondent, donc, pas aux cinq sens comme on aurait pu s’y attendre, puisque la troisième partie (Tables) traite ensemble et du goût et de l’odorat – ce dernier sens que beaucoup de patients se sont plaints d’avoir perdu, au moins provisoirement, après avoir contracté le virus – c’est pour consacrer la cinquième et dernière partie (Joie) à une sorte d’apothéose des cinq sens laissant entrevoir ce sixième sens rêvé par certains pour célébrer les noces de la chair et de l’intellect dans une délectation sensuelle autant que spirituelle. Il n’est que de relire Flore et Pomone de Colette pour s’en persuader. Dans ses jardins, elle exulte : « L’angoisse et le plaisir de sentir vivre le végétal, ce n’est pas au cinéma que je les ai le mieux éprouvés, c’est par mes sens faibles mais complets, étayés l’un par l’autre, non en comblant, en renforçant follement ma vue. » Aux émotions fortes que peut procurer le cinéma, elle oppose la douceur des jardins que même des sens faibles peuvent éprouver pourvu qu’ils ne se laissent pas dominer par la seule vision, mais conviennent de s’associer dans une commune exploration.

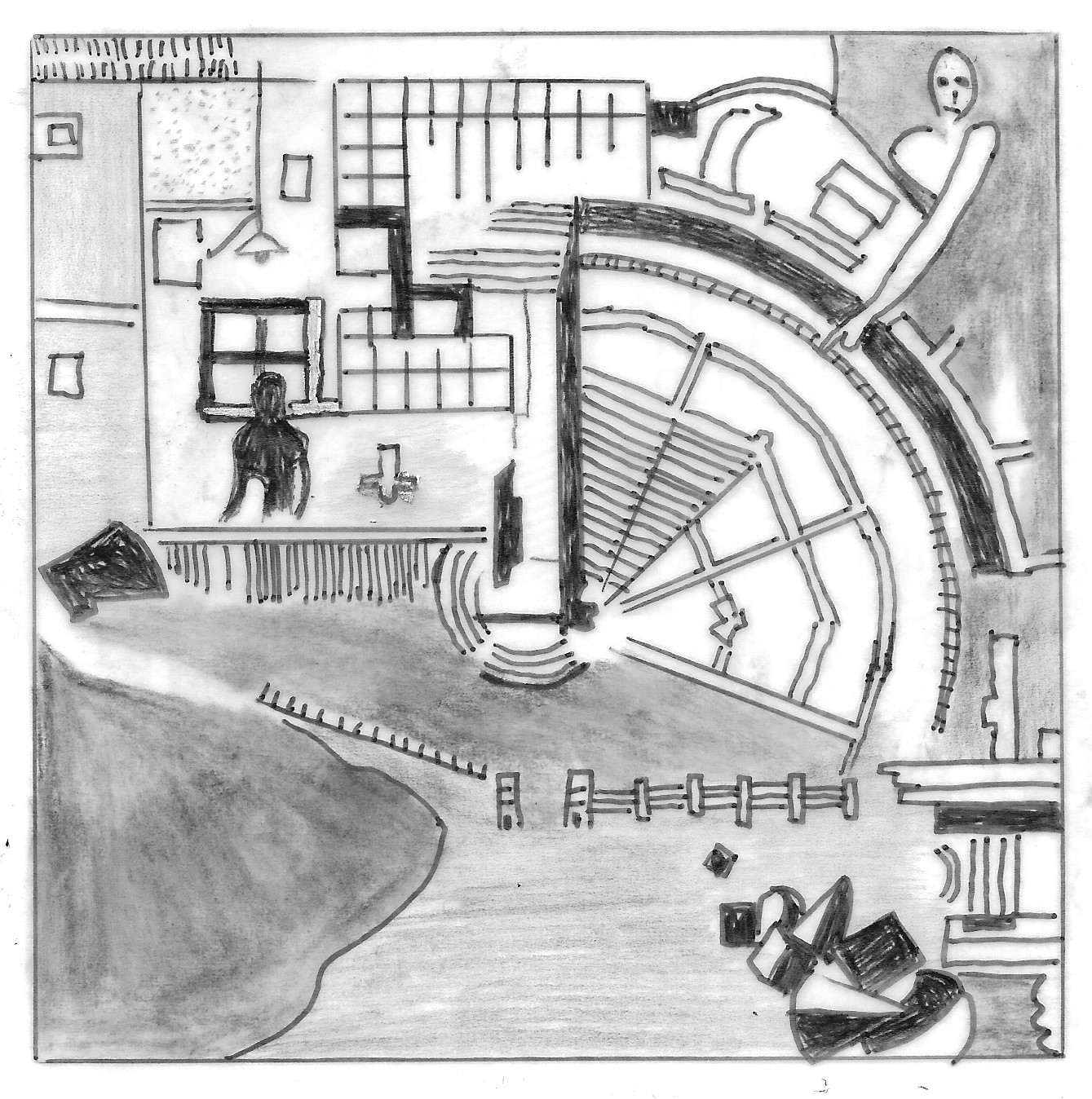

Chez Michel Serres la hiérarchie classique des cinq sens en est bouleversée jusqu’à en être inversée, la priorité accordée par Georg Simmel à la vision et à l’ouïe étant reléguée au second plan pour laisser la place d’honneur au toucher. C’est ainsi qu’il développe son poème philosophique autour de cinq thèmes que viennent illustrer divers mythes antiques : les « voiles » dont on se pare, qui font obstacle au toucher pour mieux le célébrer ; les « boites » de résonances de l’amphithéâtre et du prétoire, entre autres caisses de répercussion du son ; les « tables » du festin, qui font ensemble honneur au goût et à l’odorat ; la « visite », enfin, empreinte de mobilité – plutôt que la vision, statique et globale – qui nous introduit au sein des variations du paysage (cf. supra l’infinie diversité des jardins de Colette).

Premier thème, introductif : « Voiles », premier mythe autour des toiles de Pierre Bonnard, dont les femmes s’exposent dans leurs drapés chatoyants, moirés, diaprés. Telle est, parmi d’autres, la femme au peignoir, peinte vers la fin du XIXe siècle, étalée nonchalamment au milieu de feuilles d’automne, dans les tons jaunes-orangers. « L’âme et le corps ne se séparent point mais se mélangent, inextricablement, même sur la peau » commente Michel Serres. Et de faire le parallèle avec les jardins quand la végétation domestiquée, soigneusement entretenue, recouvre la terre nue. Puis viennent les six tapisseries de la Dame à la Licorne, allégorie des cinq sens comme ouverture sur le monde : le Toucher, celui de la corne de l’animal fabuleux ; le Gout, avec la représentation du drageoir ; l’Odorat, qui s’exerce sur les fleurs cueillies par la suivante de la Dame ; l’Ouïe, figurée par le petit orgue à clavier positif ; la Vue, exprimée par le miroir tendu à la Licorne. Mais ce serait sans compter avec un sixième sens qui constitue un mystérieux retournement du corps sur son intimité, symbolisé par la tente entrouverte d’une tapisserie supplémentaire, au fronton de laquelle est inscrit : « À mon seul désir ». C’est qu’« il faut bien un sixième sens, par lequel le sujet se retourne sur soi et le corps, sens commun ou sens interne […] » Particularité : dans chaque tapisserie, le « toucher » assurant « l’ouverture dans la fermeture » l’emporte sur tous les autres sens « par l’équivalence du voile, de la toile et de la peau. » Preuve, s’il en est, de la prévalence de la réalité concrète (toucher de la corne) sur la représentation abstraite (vue à travers le miroir). Or, c’est ainsi qu’intervient le sixième sens : « facteur commun à quatre sens externes, sens ouvert et fermé à lui seul, il protège le sens interne et commence à le construire. » Sixième sens, donc, illustré par cette ultime tapisserie, dédié au désir, mais un désir exclusif porté aux joyaux qui débordent de la cassette tendue par la servante. C’est aussi la seule toile où « le langage advient », remarque Michel Serres. Qu’est-ce à dire, sinon que « le sens interne parle enfin », mais au risque de tuer les sens, qui lui deviendront subordonnés.

Le peignoir

(Wikimedia Commons)

Ainsi est présentée et commentée par l’auteur des Cinq sens la série des Tapisseries de la Dame à la Licorne du Musée de Cluny, dont le style millefleurs reflète toute la diversité du monde : illustration et résumé à elles seules, de l’ouvrage, vaste synthèse de ce que le monde représente pour la personne libérée des entraves que la Raison peut dresser contre elle par pure présomption.

Dernier thème, dernier mythe avant l’épilogue : « Visite », en lieu et place de la vision, autour du paysage et du passage du Nord-Ouest. « Le paysage assemble des lieux » et « le tracé d’un jardin miniaturise les paysages ». Aussi bien, ne restera-t-il plus alors à l’architecte qu’à concevoir dans cet environnement « la synthèse unitaire », en sachant bien que « les cinq sens concourent aux contours : de l’habitat, de la localité, comme du corps lui-même. » Les contours parlons-en : la pigmentation d’abord, privilège de l’homme noir, peut bien protéger de la lumière solaire, mais la peau ne suffit pas à nous garantir contre les intempéries et le froid, il y faut ajouter force oripeaux comme si la sensibilité se superposant à la pudeur nous contraignait à nous en couvrir. Autres contours encore : si le souci de sécurité n’impose plus aux villes de s’entourer de murs d’enceinte, la préservation de notre intimité domestique ne nous a pas fait renoncer à la clôture de nos habitations : « Une maison, c’est une veste d’homme » fait dire Jean Giono à Hortense dans Hortense ou l’eau vive. Toute couturière sait cela : les parements ornent les vestes comme les maisons. Mais, aujourd’hui, Alberti ne pourrait plus écrire comme dans De re aedificatoria : « La ville est une grande maison et, inversement, la maison est comme une petite ville », puisque celle-ci est désormais ouverte à tous vents et que, loin de craindre l’intrusion des barbares, c’est elle, si petite soit-elle, qui se fait envahissante, débordant sur le paysage environnant qu’elle dénature. Mais le paysage renvoie aussi à la géographie : « passage du Nord-Ouest », entre les icebergs, vers le couchant qui est aussi un nouvel aurore où le « dur » de la géographie physique le cède au « doux » de la géographie humaine, au paysage. Ulysse triomphant sur mer des écueils versus Descartes s’assurant la maîtrise des jardins à la française, ou quand le global intègre le local et inversement. Hybridité de l’écologie qui se voudrait humaine autant que naturelle, mais peine à en assumer le défi. Confluence improbable des sciences exactes (dures) et des sciences de l’homme (douces) : parcellisation des savoirs, rançon de leur diversité que menace la tentation de leur unification sous une Raison souveraine ? Au commencement, c’est la Genèse qui nous le dit, « le paradis verdit comme un jardin paysager », florissant. C’était bien avant que le logos, à l’époque moderne, ne vienne laminer les reliefs et réduire la variété de la faune et de la flore. La fonte des glaces, qui menace par ailleurs les côtes peuplées de villes, serait-elle la condition, catastrophique, de la convergence des sciences physiques et des sciences humaines ? Dépaysement certes assuré, mais à quel prix ! En fait de « vision », globale, ce serait plutôt de « visites », fragmentées qu’il s’agirait, tout au long d’une interminable errance comme celle de l’Odyssée ! Descartes, soupçonnant les sens de nous tromper, avait rabattu l’existence sur la pensée, nous éloignant de la représentation sensible du monde. Nous, contemporains, avons quitté la voie droite qu’il nous avait tracée, pour nous aventurer dans les sinuosités d’un monde humain constitué de « corps mêlés » : défi lancé au dualisme des Modernes et aux populismes des temps présents qui en ont hérité dans une version plus que jamais manichéenne.

Entre ces deux extrêmes du parcours des cinq sens : « Boites » et « Tables », entre celui, primitif, du contact direct avec les choses par le « toucher » et celui, contemporain, de la « visite » bien encadrée, quoi qu’un peu décalée, du monde qui nous environne, il nous aura fallu passer par deux étapes intermédiaires. Celle des « boites de résonance » du sens de l’ouïe, tout d’abord : souvenirs d’Orphée séduisant les monstres des Enfers au son de sa cithare et d’Ulysse évitant, sur le retour à Ithaque par mer, de succomber aux charmes des Sirènes. Deux périples, oh ! combien périlleux, par mer et sous terre, qui préludent à ces festins auxquels nous convoquent Platon et les Évangiles autour de « tables » réunissant Socrate et ses disciples, d’une part, le Christ et ses apôtres, d’autre part, pour, respectivement, « goûter » des nourritures terrestres du Banquet et se délecter du pain et du vin de la Cène, métaphore de nourritures spirituelles. Plus que des intermèdes, ce sont là des réjouissances avant les épreuves de la passion que la ciguë, pour le premier, et la croix, pour le second, immortaliseront par une cruelle ironie.

Reste l’épilogue, cinquième partie de l’ouvrage, intitulé « Joie », lequel fait écho à la fonction intégratrice des tapisseries de la Dame à la Licorne, dont la dernière représente une tente entrouverte libérant le désir. Ayant admis qu’« il n’y a rien dans la connaissance qui n’ait été d’abord laissé libre par les sens », le sujet connaissant retrouve la chair, un corps ; certes pas aussi bigarré que celui de l’animal – raison pour laquelle il se revêtira, la femme surtout, de couleurs pouvant être chatoyantes comme celles d’un vitrail – mais tout de même… Il réintègre son habitacle naturel, corps au derme moiré, translucide à l’esprit qui ne méprisera désormais plus la peau. Cocktail auquel il avait renoncé pour la pureté de l’abstraction, désincarnation que l’on retrouve dans la promotion des robots, humanoïdes, encore plus dépourvus de sentiments et de sens que de raison puisqu’avec l’IA ils peuvent désormais raisonner ; comme quoi plus que l’esprit, le corps sensible serait le propre de l’homme. Et, Michel Serres de faire, en contrepoint, l’éloge de la conversation française entretenue dans les salons du XVIIIe siècle par les femmes, ce qui ne saurait laisser indifférent tellement cette conversation a pu charmer les plus grands intellectuels du siècle. Les attraits de leur conversation n’avaient-ils pas d’égal que ceux de leur parure, leur style ne rivalisait-il pas avec celui de leur mise, haut en couleurs ? Mais, il y a belle lurette que la conversation de salon, si fleurie soit-elle, est passée de mode au bénéfice de la promotion du langage savant dans les institutions universitaires. Désormais, « la science déracine le langage après l’avoir ébranlé », non sans bouleverser les corps ? De sorte que le langage se retrouve écrasé entre formulations à base d’algorithmes et logomachie médiatique. Comme, néanmoins, il ne faut pas désespérer le poète, qui survit malgré tout à la sécheresse des temps modernes, l’auteur, prédisant qu’« après les noces du corps et de l’entendement, nous chanterons celle de l’espace et du temps », s’écrie avec jubilation : « Naître chaque matin à la naissance du jour. Joie. »

*****

La politique a été affaire de sens au pluriel, avant de l’être au singulier, ce sens qui a pris le pouvoir au dépend des sens. Sens fondé sur la puissance surnaturelle, avant de s’incarner dans la personne du tyran en Grèce, dans la monarchie de droit divin en France, dans le duce en Italie fasciste, dans le führer en l’Allemagne nazi… La raison, détour par l’abstraction, successivement démocratisée en souveraineté populaire (Rousseau) puis nationale après la Révolution (Sieyès), n’a pas échappé à l’instrumentalisation, orientant les sens sur une ligne uniformisante à la dévotion de Léviathans absorbant tout en « Un »8. Exemplaire est à cet égard l’exaltation des sens de la foule hypnotisée du congrès de Nuremberg de 1934, mise en scène par Albert Speer et tournée, sous le titre du Triomphe de la volonté, par Leni Riefenstahl, cinéaste propagandiste du Reich, également réalisatrice des Dieux du stade, documentaire sur les Jeux olympiques de 1936. Tous les sens tendus dans les bras levés de la foule convergeant sur le Führer, d’une part, condensés dans l’image du corps glorifié, d’autre part. La sensibilité, de sens et de sentiments mêlés, n’y a pas résisté.

Historiquement, l’instrumentalisation de la raison aura été, au siècle dernier, une réaction au Romantisme et à l’Art nouveau, dont la nouveauté fut tempérée par l’Art déco qui lui a succédé. Le Mouvement moderne, « Style international » s’il en fut, a parachevé ce redressement esthétique, porté la rationalisation à son paroxysme en mettant les cinq sens au service de fonctions séparées : l’habitat, le travail, les loisirs, les déplacements9. Raidissement de l’urbanisme. La contre-offensive du Postmodernisme10 dans les années 1970 ne fut que temporaire, laissant après elle le Déconstructivisme11 céder la place à l’empire du hasard, règne du chaos, assuré de faire le lit d’une exacerbation des sens qui finira par triompher politiquement avec Trump porté par les réseaux sociaux : exacerbation des sens rimant désormais avec non-sens. Les idées – qui, pour être des « idées », n’en furent pas moins meurtrières – ont bien pu tyranniser le monde entre les deux guerres et après, jusqu’à l’aube du troisième millénaire, depuis c’est la force pure qui le domine, par l’argent ou les armes. La parenthèse du Covid, en même temps qu’elle nous aura privé de l’ouverture des sens sur le dehors, contribuant à leur assoupissement, nous a, sous le régime de la claustration imposée, replié sur ces mêmes réseaux tombés dans les excès de la confusion des sens, reléguant les idées dans l’arrière cours pour mieux libérer ce que la puissance ne pouvait plus contenir. Imbroglio insoutenable : tantôt scrutant des yeux, depuis nos fenêtres, des traces d’humanité dans une ville pétrifiée, tantôt jetant un regard rivé sur le défilé incessant des pages Internet de nos écrans. Anticipation d’un monde à jamais dédoublé à se départager : réel déserté, déshumanisé d’un côté, facticité fantasmée de l’autre, se livrant une lutte impitoyable pour la conquête d’une humanité défaite par avance ?

L’histoire des cinq sens, nous enseigne Michel Serres, c’est l’histoire d’un renoncement au profit du règne de l’intellect sur l’esprit, et ce, au détriment de la sensibilité : « Nous avons quitté le paradis pour l’arbre de la connaissance. » Prométhée, voleur du feu apporté aux hommes, a fini par doubler, avec sa science, Hermès, le dispensateur de culture, dont les élans ont été bloqués et dont la langue, véhiculée par ses messages, s’est trouvée figée dans un formalisme réducteur : algorithmes tueurs du sens, littéral, et des sens dans leur fonction sensorielle ! La langue, parlée puis écrite, ayant pris la succession de la danse, forme primitive de langage (Schopenhauer), on en a oublié que les corps avaient une densité qui, pour nous contraindre, n’en permettait pas moins de jouer avec la gravité : danse et joie liées dans la même félicité, triomphe du sujet qui « sent » par tous les pores de la peau et ses organes des sens sur le sujet connaissant. Les Modernes ont cru se libérer des contraintes du sensible en se jetant dans l’abstraction, monde uniforme et sans relief de la fuite en avant. Pourtant, « il n’y a rien dans l’intellect qui n’ai été d’abord dans les sens », autrement dit dans l’espace et le temps, cadres de leur exercice. Il n’empêche, la culture parvenue à son acmé, méprisant les sens, a érigé l’intellectualité en mode sublime : « ce qui ne reste pas des sens gracieux, gratuit, léger, passager, forme notre culture ; ce qui reste des sens s’accumule comme l’argent, la théorie de la connaissance vénale, cumule et calcule ». C’est dire que le peu qui reste de la fluidité des sens, de la sensibilité, après que la Raison a pris possession de la culture, a été stocké, mis en banque. « Sans plaisir, sans grâce » souligne Michel Serres. Et André Gide de déplorer quant à lui, souvenirs de son enfance, « cette inhabilité foncière à mêler l’esprit et les sens, qui je crois m’est assez particulière, et qui devait bientôt devenir une des répugnances cardinales de ma vie12 ». Pire, avec les sciences c’est l’esthétique, dans les deux sens du terme, appliqué aux arts et à la philosophie (Kant), qui se meurt faute pour le Verbe de se faire chair à nouveau : même le langage se trouve dépassé par le calcul, quand il n’est pas dégradé par la logorrhée des médias.

On peut désespérer de l’intellect et des sens pris séparément, mais de leur alliance que ne pouvons-nous pas attendre encore ! Si Michel Serres conclut malgré tout que « le sujet, oublieux, détaché, plonge dans l’inoubliable monde », oublieux de sa sensibilité dans un monde inoubliable par sa diversité, c’est pour en appeler à un sursaut. La tente de La Dame à la Licorne, figurée dans la sixième et dernière tapisserie, reste entrouverte. Et, c’est du moins ce que le philosophe laisse entendre, Hermès, le messager des dieux, se tient en embuscade derrière Prométhée, donateur du feu civilisationnel, pour que s’impose ce sensorium commune, « sens commun à tous les sens, faisant lien, pont, passage entre eux, plaine banale, mitoyenne, collective, partagée » ; sixième sens doublement intégrateur, qui n’ose dire son nom, à la jonction des sens externes et du sens interne, à l’articulation du langage et du corps. « Le comportement n’est pas le simple produit de représentations mentales, il est également le résultat d’un contexte, des interactions avec un environnement » souligne Jacques Deschamps13, pour qui l’intelligence n’est pas l’intellect, entendons l’activité intellectuelle située dans la tête, le cerveau, mais constitue un complexe comportemental adaptatif incluant des formes de sensibilité que l’on retrouve dans les espèces du monde animal, même les plus primitives comme celles des céphalopodes : « … l’intelligence est une fonction adaptative susceptible d’infinies variations, une propriété partagée par tous les animaux. » Intériorité indiscernable du temps mêlée à l’extériorité insurmontable de l’espace, garantie de l’adaptation de l’espèce à l’environnement et de l’intégration de l’individu à la communauté.. Intériorité indiscernable du temps mêlée à l’extériorité insurmontable de l’espace, garantie de l’intégration de l’individu à la communauté. D’où appel concomitant, rien moins que désespéré, à la renaissance spirituelle et à la résurrection de la chair dans un monde de l’hybridation assumée. Milan Kundera l’exprimera avec force dans La Plaisanterie : « Que deux corps l’un à l’autre étrangers se conjuguent, ce n’est pas rare. Même la fusion des âmes peut se produire quelquefois. Mais il est mille fois plus rare qu’un corps s’unisse avec son âme et s’entende avec elle pour partager une passion. » Salutaire synesthésie.

D’une sophistique à l’autre

Serait-ce exagéré de dire qu’avec Donald Trump aux manettes d’un pays, allié des Européens, qui domine l’Occident, nous serions tombés de Charybde en Scylla ; des risques inhérents à une économie débridée en ceux d’une politique anarchisante, d’une hégémonie de la Raison en une exacerbation folle des sens, d’une hégémonie de la Raison en une exacerbation folle des sens, du tout État ou presque (État providence dont la faiblesse et le discrédit sont manifestes depuis la fin des Trente Glorieuses) au rien que société, mais société anomique ?

Le « trumpisme » ne s’est-il pas, en effet, laissé porter par le courant ambiant, répétition du même amplifié ? Son monde est celui du fait divers, mais dont la diversité relève plutôt de l’uniformité, si pauvre qu’il est en significations. Il y a longtemps qu’en Occident le monde des médias est un monde aplati où les faits et les dires ne sont plus hiérarchisés, ou s’ils le sont, c’est pour mettre en avant ceux qui sont le plus proches de nos préoccupations quotidiennes ou les plus sensationnels. Comme si, malgré la mondialisation, on appréhendait de dépasser ce qui nous est familier ; attraction de ce qui nous touche au plus près, même à un horizon lointain. C’est un paradoxe, en apparence du moins : plus la mondialisation s’impose, plus nous nous retranchons sur ce qui nous ressemble et moins sur ce qui nous rassemble, par-delà les frontières mêmes. Narcissisme dévastateur et verbosité nocive quand les désordres du monde et les agressions naturelles et humaines dont il est victime exigeraient toujours plus de solidarité. Narcisse englouti par les eaux à la surface desquelles il se mire. Mais avec Trump, on n’a plus affaire seulement avec le reflet que nous renvoient les médias mais avec le monde réel, celui auquel nous sommes confrontés à travers la politique. L’info et le débat en continu n’en peuvent mais à courir après l’action ; répétition vocale et visuelle du même, impuissante à saisir les différences dont les faits sont empreints.

La sophistique combattue par Platon en son temps serait donc de retour, mais en pire puisque si Protagoras et Gorgias avaient eu le mérite – par leur radicalisme provoquant – de nous alerter sur les excès d’une rhétorique évidée de son contenu de vérité, leurs émules du troisième millénaire n’ont rien trouvé de mieux que de jeter le bébé avec l’eau du bain ; soit, dit autrement, moins vulgairement, plus explicitement aussi, se débarrasser de l’habillage rhétorique avec son contenu. Ce qui n’est pas rien si l’on considère avec Buffon que « l’homme, c’est le style même ». Finesse du style, transparent à la matière jusqu’à en faire ressortir le tranchant. Style qui est moins dans les contrastes, lesquels font violence, que dans la nuance. Savoir discerner sans discriminer. À défaut d’encourager leurs congénères sur la voie de la démonstration rigoureuse, les sophistes, conscients de la relativité de toutes choses, de l’inanité de l’absoluité, avaient au moins eu le mérite d’initier à la démocratie en promouvant la libre discussion14 ; souplesse requise de la parole dans un monde porté à l’affrontement, à l’hubris ; la parole, force des faibles, mais qui est loin de toujours résister au fort. Pas plus de vérité que de rhétorique qui tiennent désormais avec Trump et ses complices du Tea Party : le libertarianisme contradictoirement associé à l’illibéralisme l’emporte, triomphe du non-sens qui se résout dans la performativité de l’action à l’état pur, c’est-à-dire non seulement délestée de toute réflexion a priori qui pourrait l’entraver, mais également de toute justification a posteriori susceptible de la remettre en cause. Trump et Poutine nous assure-t-on (pour nous tranquilliser ?) font toujours ce qu’ils disent ; peut-être, sauf que c’est toujours pour contredire ce qu’ils font, le premier surtout ! En conséquence, comme « l’homme est la mesure de toutes choses » selon le Protagoras de Platon, la politique sera à la mesure de chacun : souple avec les riches, dure avec ceux qui ne le sont pas ; la nature se chargeant de faire ruisseler le trop plein de richesse vers la pauvreté, qu’elle entretiendra, ce faisant, dans la juste mesure, celle de nos intérêts en propre. Reste le recours à la violence, que la rhétorique détournait. Ainsi va le Nouveau Monde avant de contaminer l’ancien aux frais d’un monde émergent qui ne sait plus où donner de la tête – côté Occident, côté Orient ? – lors même que, l’accumulation de la dette aidant, la faillite menace avec son cortège de famines en perspective, conséquence du tarissement de l’aide humanitaire ; laquelle dépasse, bien sûr, la mesure pour les nantis ! Pourtant, fait dire Laurence Durrel à une de ses héroïnes, Justine, du Quatuor d’Alexandrie : « La pauvreté exclut et la richesse isole15. » Ce que les pauvres, le sachant, tentent de compenser par la solidarité ; ce que les riches feignent d’ignorer à leurs dépens jusqu’à ce que la révolte explose.

D’où la question qui taraude : y a-t-il un après-Covid, comme il y eu un avant ? Question quelque peu vaine au premier abord, l’important étant moins de chercher à percer l’imprévisible – cygne noir ou rhinocéros gris16 ? – qu’à cerner l’impact d’un confinement qui nous a obligé à nous recroqueviller sur nous-même deux fois plus d’un mois durant et près d’un mois une troisième fois, le tout entre 2020 et 2021. À défaut de nous laisser entrevoir l’horizon d’une utopie de mixité sociale conciliable avec l’égalité, du moins aurait-on pu espérer qu’après la fermeture et le repliement sur soi, la sortie du confinement nous aurait ouvert à la diversité, nous prémunissant contre le retour de réflexes identitaires délétères.

Nous en sommes si loin que persévérer, avant comme après, dans l’œuvre de démystification, seule à même de dessiller les yeux des contemporains, de déconstruction pour parler comme Derrida17, semblerait plus que jamais urgent. – D’une part, en faisant l’inventaire de tous ces vocables qui rivalisent d’ambiguïté, dont on use et abuse sans discernement, et qu’il serait souhaitable de resituer une fois pour toutes dans leur contexte : le vivre-ensemble, poncif des intellectuels ; la mixité sociale, tarte à la crème des aménageurs et urbanistes ; la gouvernance, dédouanée du directivisme que recouvre tout gouvernement ; l’empowerment, aussi inapplicable qu’intraduisible ; la discrimination positive, i.e. « politiquement correcte » ; la colère passée de la liste des sept péchés capitaux à la sanctification des laissés-pour-compte de la gauche ; la souffrance sociale, toujours à partager, le bonheur, la joie, jamais (exception faite, toutefois, des Jeux Olympique de 2024) ; la résilience, transférée de la physique des matériaux à la psychologie18; la diversité, portée aux nues quand elle n’est pas brocardée ; la politique dite de la ville, si mal nommée puisque, focalisée sur le social, elle met à part l’urbanisme ; l’Autre avec une majuscule, dont on tend à faire une religion ; sans compter le culte de la différence, son corolaire ; etc. – D’autre part, en se libérant des oppositions sommaires déniant au tiers-exclu tout droit à l’existence : urbain/rural, ville/campagne, centre-ville/banlieue, urbain/social, inclusion/exclusion, mobilité/sédentarité, mixité/séparatisme, égalité/équité, communautarisme/individualisme, égalitarisme/différentialisme, universalité/identité, intégration/assimilation, dissidence/irénisme, culture/civilisation, patrimoine (de droite)/création (de gauche), valeurs/intérêts, les territoires contre les gens, la société contre la nature, Paris contre la province et tutti quanti. Certes, on s’identifie en s’opposant, mais non en excluant : la crainte de perdre son identité dans un « tout » indiscriminé ne justifie pas l’apartheid, séparatisme géographique plus que discrimination sociale. Reste à savoir si les mots qui portent les idées mènent, un tant soit peu encore, le monde ?

Si on peut tenir pour un hasard qu’il y ait eu concomitance entre les premiers soubresauts de l’épidémie de coronavirus et la première présidence de Donald Trump, il ne fait plus de doute que celle-ci ait trouvé en celle-là un terrain propice où se développer et rebondir après le déni, débouchant sur la sédition, de l’élection de Joe Biden : autant de frustrations que l’épidémie aura réveillées, autant d’instincts et de pulsions qu’elle aura, en contrepartie, libérés. C’aurait été, donc, bien en vain que l’on aurait réussi le déconfinement sur le plan sanitaire pour tomber dans une situation existentielle pire qu’avant ! C’est, pourtant, ce que la première présidence de Trump nous promettait déjà, que ni la démocratie américaine n’a su prévenir et que ni l’Atlantique n’a pu empêcher de franchir jusqu’à nous. Libérées de tout carcan, les réalités économiques, sociales, de politiques intérieure et internationale, déjà affectées par le néolibéralisme extrême des dernières années du deuxième millénaire et des premières du troisième, ne pouvaient que s’en ressentir.

Retour du refoulé et résurgence de l’urbaphobie

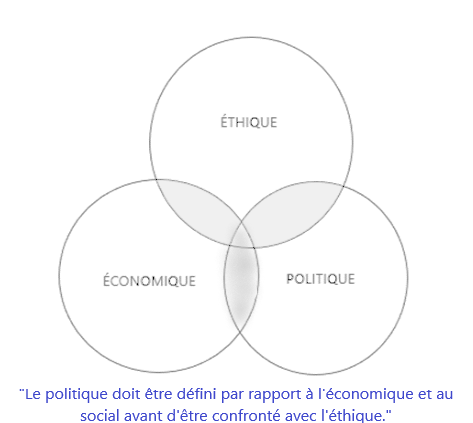

Cinq ans après l’importation de l’épidémie de coronavirus sur le continent, l’optimisme de Michel Serres est-il encore justifié ? C’est peu dire que, depuis, les évènements se sont emballés, les antagonismes creusés. Les réalités ont été ébranlées à mesure que les idées étaient bousculées. Encore faudrait-il distinguer entre les conséquences de l’épidémie, plus manifestes, et celles du confinement, plus subtiles. En affectant nos sens, les confinements répétés n’auraient-ils pas eu un impact sur notre perception du monde au point de la faire dévier de sa trajectoire, de la biaiser : impact politique affectant la représentation parlementaire, économique avec la prise de conscience brutale d’une dette « abyssale », social face à des inégalités de plus en plus mal supportées, écologique avec une sensibilité accrue au dérèglement climatique et à la réduction de la biodiversité, diplomatique avec les menaces de guerre qui se rapprochent ?

Purs hasards, sans le moindre lien entre eux ? longue chaîne de causes et d’effets ? séquelles de la contamination ? conséquences de la claustration ? Les extrêmes n’en furent-ils pas moins confortés et les oppositions n’en furent-elles pas plus tranchées ? Le processus qui a conduit à l’anesthésie de la pensée conjointement à l’assoupissement des sens n’est-il pas toujours en cours ? L’indignation vantée en 2010 par Stéphane Hessel comme moteur de résistance n’aura donc pas suffi. Après avoir écrit dans La vie de l’esprit : « Les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules », Hannah Arendt, à la question de savoir « Qu’est-ce qui nous fait penser ? », répondait : « La meilleure, en fait la seule manière que je puisse concevoir d’empoigner la question est de se mettre en quête d’un modèle, l’exemple d’un penseur non professionnel en qui se fondent deux passions apparemment contradictoires, la pensée et l’action […] ». Leçon de démocrate s’il en est, persuadé(e) que ce n’est pas la pensée qui fait défaut mais la volonté de penser. De même, dans le chapitre de la République relatant le mythe de la caverne (allégorie, rectifieront certains pour mieux faire valoir le rapport à l’existence), Platon, s’agissant de la connaissance, faisait dire à Socrate : « Cette puissance réside dans l’âme de chacun, ainsi que l’instrument grâce auquel chacun peut apprendre […] ». Or, qu’est-ce que la politique, demande Hannah Arendt dans La condition de l’homme moderne, sinon la pensée reliée à l’action, mais une action désintéressée, n’ayant pas d’objet en propre, qui est sa propre fin : pure « mise en relation » dans le cadre d’une « pluralité humaine » inéluctable. « L’acte ne prend sens que par la parole […] ». Pas, donc, de cloison étanche entre la politique et la vie individuelle, l’existence de tout un chacun, mais interférences, sinon interpénétration, corps sensible, parlant, à tous les étages, privés comme publics. Sans les mots ou avec des mots vides de sens, il ne reste que l’action à l’état brut, impossible à anticiper, à infléchir, à rectifier même. N’étant plus ni étayée ni accompagnée de jugements, laissée à elle-même, déchainée, elle est délire, hystérie, sans bornes susceptibles d’en contenir les débordements. Autant soutenir qu’elle est tout, sauf politique, c’est-à-dire rien ; à la merci du moindre battement d’ailes annonciateur de tempêtes propices aux ingérences les plus tyranniques se présentant comme salvatrices. En disant n’importe quoi, non seulement on évite de s’engager, mais, surtout, on couvre, sans risquer le désaveu, des modalités hégémoniques de l’agir au service d’intérêts de puissance monétisables. Tel serait le destin de sociétés dont les communications électroniques assureraient désormais le lien, les relations physiques (en présentiel dirions-nous plutôt aujourd’hui) passant au second plan. Sociétés sous influence, d’autant plus influençables que les influenceurs sont influencés, de sorte que des boucles de communautés se constituent virtuellement, pour lesquelles la « raison du plus fort » sera toujours concrètement la meilleure.

Conséquences géographiques et historiques : de nos jours, l’habitant de la planète Terre semble balancer entre ville et campagne, comme entre travail et loisirs ; jeux d’allers-retours, au gré des aléas de l’évolution qu’il ne maîtrise pas. La Modernité avait refoulé la nature au profit d’un artefact, la ville, promesse d’un futur mythique, avant que les affres de la pollution, des nuisances sonores, du stress et de la promiscuité n’en viennent à la dévaluer : urbaphobie que la pandémie a porté à la dernière extrémité en rendant l’« urbanité » responsable de la contamination. Ville refoulée, à son tour, au bénéfice d’une campagne idéalisée – pourtant dénaturée depuis longtemps – Paradis perdu, nouvel Éden ressurgi à la faveur du corps social meurtri, terrassé par le virus.

Le Covid-19, diabolique, n’a peut-être fait qu’accuser des tendances sous-jacentes que le retour de Trump à la présidence a permis d’exprimer au grand jour par-delà mers et océans. La polarisation des débats qui s’est ensuivie ne pouvait manquer d’avoir des répercussions, en France même, sur la perception de l’espace et du temps : disparités sociales, plus que jamais manifestes depuis la fin des « Trente Glorieuses », confortées, sinon renforcées, par une répartition inégalitaire des richesses entre territoires ruraux et urbains et, au sein de ces derniers, entre centre et périphérie. Dans les villes la pandémie aura plus affecté les quartiers défavorisés que les autres comme l’ont démontré pour le Grand Paris, statistiques à l’appui, Guy Burgel et al.19 Quant au confinement il aura plus touché les habitants des villes que les ruraux. Ce que Georg Simmel aurait expliqué par l’exacerbation des sens, effet du phénomène urbain sur les modes de vie20. Exacerbation de tous les sens, sens du goût compris comme l’illustraient les fêtes de voisins annuelles interrompues par le confinement. Ces fêtes réunissant le voisinage autour d’une tablée pour un soir, n’étaient-elles pas l’occasion de se retrouver pour partager ce qui nous différenciaient, autrement dit nos goûts, dans tous les sens du terme ?

Désertée, la ville victime du confinement nous apparut d’autant plus comme un décor de pierre qu’on avait auparavant négligé de la verdir. D’où la tentation irrépressible d’échapper à la claustration du foyer urbain et à la densité des métropoles pour s’égailler dans la campagne et dans les villes petites ou moyennes, réputées plus accueillantes, en mettant à profit l’outil numérique pour la formation et le travail à distance. Le confinement devait ainsi accélérer une tendance des trente dernières années marquée par la défiance vis-à-vis du mode de vie urbain et une aspiration à vivre plus près de la nature : inversion de l’exode rural contribuant à consacrer l’opposition rural/urbain dans les esprits oublieux que ce qui se joue est moins une question de répartition plus égalitaire de la population entre les territoires que celle de leur équipement, des transports et des moyens de communication ; ce que le mouvement des « Gilets jaunes » avait déjà exprimé. Aussi bien, est-ce à cette aune qu’apparait problématique la croissance des périphéries urbaines où se croisent des populations à la recherche d’un habitat abordable, des migrants à l’affut de meilleures conditions de vie, quand ce ne sont pas des néo-ruraux avides de retrouver des commodités urbaines à la campagne ; périphéries urbaines, quand le logement des classes soi-disant moyennes sont prises en tenailles entre les ensembles HLM et les résidences secondaires de la bourgeoisie aisée ; périphéries urbaines, otages de l’opposition idéologique entre le rural et l’urbain et de la croyance en un retour mythique à la nature conciliable avec les aménités urbaines !

« … pour “entrer”, il faut sortir…21 » énonce, en un semblant d’oxymore, François Jullien. Sortir de chez soi pour déambuler dans les rues, délaisser la ville pour renouer avec le terroir, renoncer à l’« urbain » pour le « rural » et vice versa. Ce ne sera jamais, précise l’auteur, sans cet « écart » du foyer à la rue, de la campagne à la ville, qui tient à « distance » et, partant, génère de l’« entre » pour mieux nous ouvrir à l’« Autre ». Cet « Autre » si facilement rejeté par les temps qui courent, mais dont il ne faudrait pas par réaction, prévient Philippe Irbarne22, faire une religion ; « Autre » sacralisé, anonyme dans l’universalité de son acception, abstraction qui se retourne contre ce qu’elle objective en niant les autres pris dans leurs singularité et diversité. Quant à l’« entre », l’exemple ambivalent en est donné par ces espaces communs aux ensembles d’habitation qui nous isolent de l’espace public sans nous en séparer autrement qu’unilatéralement comme le font les « gated communities », ou encore par ces « banlieues » qui mettent les villes à distance de leur environnement autant qu’elles les y relient. Depuis Paris et le désert français de Jean-François Gravier, l’hexagone connait des vagues périodiques d’urbaphobie, mais aucune n’a pris l’ampleur d’une déferlante comme celle que le Covid-19 a provoquée ; encore faudrait-il distinguer entre la phobie des villes en général et celle des grandes villes. La première édition de cet ouvrage, qui, dit-on, inspira les technocrates de la Ve République – lesquels imagineront, sur la base du constat dressé par le géographe, les « métropoles d’équilibre » – date de l’immédiat après-guerre, soit 1947. Plus de 60 ans se seront donc écoulés avant que François Jullien, dans l’essai cité plus haut, pose la question : « … comment concevoir aujourd’hui, par exemple, ce Paris où nous sommes en “Grand Paris”, si ce n’est également en activant un tel “entre” qui fait “tenir” et cohabiter ? » Et l’auteur de répondre :

« … si l’on veut qu’un Grand Paris “tienne”, il ne suffira pas de reporter sa frontière au-delà et d’en étendre plus loin la limite, mais il faudra nécessairement activer cet “entre”, entre les anciens villages et les vieux quartiers, cet entre vague, comme on dit terrain “vague”, ne possédant rien en propre […] mais qui seul peut mettre en tension cette agglomération nouvelle et la faire tenir ensemble : l’“entre-tenir”. »

Or, pour parvenir à cette conclusion, il n’en faudra pas moins à l’auteur passer par la pensée chinoise pour échapper à l’enfermement dans lequel nous tient la logique binaire de l’Occident, quand ce n’est pas la pensée unique. À l’encontre de cette logique, la philosophie du Yin et du Yang, sans commencement ni fin, suit une autre « voie », celle du Tao, dont l’orientation est inverse de celle empruntée par la Bible avec la Création, laquelle est rupture entre un avant et un après qui prend le risque de déboucher sur la contradiction et, à terme, sur l’exclusion ; séparation et individualisation qui culmineront dans la pensée agonistique des Grecs dont l’Occident est l’héritière. Contrairement à cette conception du temps, tributaire d’un commencement, dans lequel s’inscrit l’évènement de la naissance mis en exergue par Hannah Arendt, la conception développée par le Tao relève d’un processus continu, cadre d’une tension entre les extrêmes d’une polarité, à la fois génératrice et régulatrice. Tension et non rupture, continuité et non séparation, harmonie et non antagonisme ; harmonie dont procède l’effacement des différences, de ces différences qui nous ramènent toujours à une identité héritée du dualisme platonicien, en réaction à la diversité culturelle que la mondialisation a tenté de réduire en vain par le recours à la standardisation, provoquant en retour la nostalgie d’une communauté idyllique qui traîne derrière elle son cortège de fantasmes. Aussi, se distinguant de Deleuze, – pour qui la « différence » est ce qui fonde la répétition, qui la justifie même, en tant que jaillissement de singularités toujours nouvelles – Jullien préfère invoquer l’« écart » qui institue une distance, espace de réflexivité, seul à même de nous faire sortir des normes uniformisantes du marché et de nous faire prendre la mesure de la variété inhérente à toute culture, condition d’exercice de notre liberté. « Car, à l’heure où l’on s’alarme tant de l’épuisement des ressources naturelles, ne pourrait-on pas s’inquiéter tout autant de l’effacement – écrasement – de tant de ressources culturelles sous le grand rouleau compresseur de la mondialisation et de son marché ? » Bien plus, alors que la différence discrimine, c’est par la mise à distance, écart constitutif d’une réflexion mature, que l’on peut espérer remonter à ce fonds commun d’expériences communicables qui irrigue l’humanité, sans lequel il n’y aurait pas d’entente possible. Si « toute pensée est en elle-même écart interne qui la fait travailler », ce n’est jamais sans reconnaître l’altérité refoulée sous la strate de la culture dominante. « Car toute culture est, ne l’oublions pas, un rapport de force et, comme telle, travaillée par l’hétérogène. » Voilà pourquoi « cette pensée de l’écart nous sort tant de l’universalisme facile que du relativisme paresseux ». Voilà pourquoi, la sortie du confinement aurait pu être une opportunité de redécouvrir la nature de la ville, sa chair sous le décor de pierre ; nature indissociable de ses artefacts, infrastructures et constructions entrelacées comme des fils de trame et des fils de chaine ; creuset d’une humanité pensante, responsable, solidaire ; tous épithètes qu’elle est seule à avoir dans le règne du vivant. Ce qui nous éloigne d’un organicisme et d’un matérialisme sommaires, vulgarisés aux XIXe et XXe siècles sur les traces laissées en jachère ou piétinées de Spencer et de Marx.

Le réveil des sens : la réappropriation de l’urbain

La propagation de l’infection une fois freinée, refusant de nous laisser enfermer d’un côté ou de l’autre de la barrière discriminante de la santé imposée par la norme, nous avons refermé les fenêtres ouvertes sur la contemplation d’un dehors pétrifié pour rouvrir en grand la porte qui nous tenait cloîtrés, rendant au seuil sa fonction de limite et de transition : véritable défi au dualisme du dehors et du dedans, dont, à force d’être reclus, nous avions cruellement ressenti les effets délétères sur notre santé physique et morale. Dualisme du fond, qui nous met en contact avec l’intime, et de la forme, qui nous enserre dans son carcan, en nous séparant de l’extérieur ; de la chair vivante de nos congénères et du décor de pierre dans lequel ils évoluent. À nouveau immergés dans la ville, son effervescence, frustrés d’en avoir été privé, nous n’avons eu de cesse d’en explorer les moindres replis, « dérives urbaines » célébrées dans les années 1950 par les situationnistes23. Exploration tous azimuts d’agglomérats de pierre, de béton, de bitume et de végétal pour, de surprises en surprises, s’en émerveiller comme des plis et replis d’un drapé qui n’avaient plus rien à envier à ceux de la peinture baroque24. Tous azimuts sûrement, jusqu’en ses confins peut-être, mais non pas jusqu’en ces banlieues tenues pour suspectes, pourtant d’autant plus à redécouvrir que, jadis abusivement attirés par les séductions du centre-ville, nous les avions tenus à distance. C’eût sans doute été trop demandé. C’est tout le sens des frontières qu’il nous aurait alors fallu réinterpréter, de ces frontières qui nous relient autant qu’elles nous séparent : de la nature au sein de laquelle se ressourcer, de l’allogène auprès de qui se renouveler. Et cela, sans craindre de se mesurer à cette étrangeté qui est d’autant plus redoutée qu’elle prend la forme « dure » des grands ensembles des années 1960-1970, alors même qu’elle se révèle attractive quand elle se pare des couleurs et des parfums de l’exotisme25. Mais d’un exotisme authentique, dont se réclame par ailleurs un Victor Ségalen, celui des « exotes », amoureux de la diversité ; tout le contraire de l’exotisme de pacotille de ces voyageurs impénitents, « pseudo-exotes », dont ce dernier dénonce la superficialité, simulacre de l’exotisme vrai qu’il a été cherché au loin (Polynésie, Chine…), mais qu’aussi bien, étant plus tributaire de l’altérité que de la géographie, il a pu retrouver dans la proximité ; exotisme du divers pour autant qu’il se garde du métissage dont le risque serait qu’il conduise à l’uniformité. Ainsi en arrive-t-il

« à définir, à poser la sensation d’exotisme : qui n’est autre que la notion du différent ; la perception du Divers ; la connaissance que quelque chose n’est pas soi-même ; et le pouvoir d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de concevoir autre. »

« « Exotisme » : qu’il soit bien dit que je n’entends par là qu’une chose, mais universelle : le sentiment que j’ai du divers ; et par esthétique, l’exercice de ce même sentiment ; sa poursuite, son jeu, sa plus grande liberté ; sa plus grande acuité ; enfin sa plus claire et profonde beauté26. »

C’est que, contrepoint de l’idéoréalisme totalitaire de Saint-Pol-Roux,

« c’est par la Différence, et dans le Divers, que s’exalte l’existence. »

En conséquence de quoi, il faut bien se persuader que

« Ne peuvent sentir la Différence que ceux qui possèdent une Individualité forte. »

Différence dans la diversité, certes, mais différence d’avec le folklore également, celui d’un Pierre Loti, entre autres. Pourtant, au nom de la diversité même, ne peut-on pas adhérer intellectuellement à l’exotisme de Ségalen tout en restant « sensible » au charme quelque peu folklorique de l’auteur de Pêcheurs d’Islande et d’Azyiadé ?

Précision d’importance qui démontre les limites de l’universalité dont se réclame Ségalen : la diversité exclut toute hybridité susceptible de la menacer (rejet des « voyages mécaniques » et du féminisme comme attentatoires à la diversité) ; point sur lequel son concept d’ « exotisme » se sépare de celui de « créolisation » promu par Édouard Glissant, lequel ne tarit pas néanmoins d’éloge à son égard.

Exotisme à rapprocher du décentrement préconisé par François Jullien (v. supra), si ce n’est qu’avec le Yin et le Yang, extraits de la diversité du cosmos, du monde, de l’humain, on ne sort de la polarité que pour mieux accéder à l’harmonie. Pour l’auteur – qui se garde bien de parler d’exotisme – le détour par la Chine implique un dépaysement et en même temps, insiste-t-il, un retour ; retour sur soi. Loin de se fuir, de se perdre dans la diversité d’un exotisme de surface, il s’agirait bien plutôt de se retrouver, non dans l’extériorité mais dans l’altérité. Or, s’affronter à l’altérité, n’est-ce pas aussi prendre le risque de s’oublier dans l’Autre ? Risque qui n’échappe pas à l’entreprise de Ségalen.

Enfin, l’auteur des Immémoriaux va jusqu’à opposer à sa conception de l’Exotisme :

« l’Entropie : c’est la somme de toutes les forces internes , non différenciées, toutes les forces statiques, toutes les forces basses de l’énergie. »

Et d’ajouter, selon une formule dont il dit ignorer l’origine, que « l’Entropie de l’Univers tend vers un maximum ». Aussi se la représente-t-il

« comme un plus terrible monstre que le néant. Le néant est de glace et de froid. L’Entropie est tiède. Le néant est peut-être diamantin. L’Entropie est pâteuse. Une pâte tiède. »

Sous la pression du progrès, qui tend à l’uniformisation, l’exotisme s’use, finit par se dégrader :

« Le Divers décroit. Là est le grand danger terrestre. C’est donc contre cette déchéance qu’il faut lutter, se battre, – mourir peut-être avec la beauté. »

L’exotisme, à travers le divers de la diversité, ne serait-il pas alors l’alternative à cette entropie qui nous menace, encouragée par le mouvement MAGA dont les vagues déferlent sur les rives de l’Occident. Exotisme vrai de ces « Banlieues chéries », opposé à l’exotisme falsifié du marché touristique autant qu’au style international normalisé des grands ensembles en rupture d’ « urbanité ». Il n’aurait pu en aller autrement sans que le réveil des sens ne soit accompagné par une nouvelle façon de penser, une sensibilité étayée sur une raison non plus repliée sur le « dur » de la rationalité du verbe mais ouverte au « doux » du sensible échappant à cette « entropie pâteuse » dans laquelle le trumpisme voudrait nous étouffer. C’est Michel Serres, encore, qui nous y aurait invité : « Doux du dur et dur du doux, seuil transitionnel. » On en conviendra, « l’unité retrouvée d’un même lieu exceptionnel et familier donne une grande joie : le monde se donne pour beau, nous avons besoin de la beauté pour vivre ». Alors les portes, d’abord prudemment entrouvertes de nos foyers, auraient pu s’ouvrir en grand pour nous mettre en contact avec une architecture non de formes nues qui enserrent jusqu’à l’étouffement, mais de paysages qui enveloppent, nous protègent tout en facilitant la mise en relation avec « les autres », mise en relation d’autant plus problématique que « ces autres » proviennent de loin, d’une culture dont l’extériorité nous a fait perdre le sens humain qu’elle recèle.

La sortie du confinement était une opportunité pour faire une nouvelle révolution mentale associée à une quatrième blessure narcissique venant s’ajouter à celles précédemment infligées à l’humanité par Copernic (cosmologique), Darwin (anthropologique) et Freud (psychologique)27 : révolution éthique inversant notre rapport à autrui qui, n’étant plus considéré comme devant tourner autour du « moi haïssable » de Pascal, serait amené au centre, lieu nodal autour duquel graviter. Décentrement sans doute nécessaire pour échapper à la solitude arrogante des puissants sans, pour autant, craindre de se laisser déborder par l’altérité. En se transportant, en esprit au moins, critique en plus, dans les marges de la société – entre inclus et exclus –, à la limite des agglomérations – entre centre et périphérie –, aux frontières de l’espace national où se massent aujourd’hui les migrants, n’aurait-on pas pu espérer renouer avec un idéal communautaire perdu de vue, sinon avec un universalisme dissout dans la société atomisée du troisième millénaire, afin d’y puiser les forces qui nous manquent pour rompre avec la tentation du repli identitaire, lequel nous menace toujours d’étiolement ?