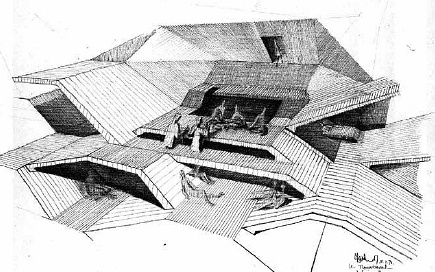

Cité des 4000 de La Courneuve : implosions d’immeubles.

Cité des 4000 de La Courneuve : implosions d’immeubles.

Jacques Donzelot : « Une politique pour la ville » conforme à « l’esprit de la ville » (suite et fin)

En renvoyant dos à dos des couches sociales ségrégées dans des espaces assignées, ne néglige-t-on pas les ressources propres que tant les secteurs de relégation que les secteurs périurbains recèlent ? Et comment, dans ces conditions, refaire société ? Donzelot, tirant les conséquences de sa propre analyse sur la tripartition de la ville en secteurs séparés, préconise, dans Quand la ville se défait – Quelle politique face à la crise des banlieues ? (2006), trois types de mesures pour « restaurer les capacités d’intégration de la ville : celles-ci consistent non pas à manipuler et à disperser les hommes comme les choses au nom de la mixité sociale, mais à élever la capacité de pouvoir des gens sur leur vie, à faciliter leur mobilité dans la ville, à faire de celle-ci une véritable entité politique. »

1°) « Faciliter la mobilité plutôt qu’imposer la mixité »

Pour l’auteur, la mixité sociale repose sur une croyance plutôt que sur un savoir : « […] la mixité sociale sert beaucoup et efficacement pour contrer l’immixtion des minorités ethniques dans les centres-villes au foncier potentiellement intéressant, ou à les en évincer pour n’en garder que le cachet. Elle réussit très mal quand il s’agit d’introduire des pauvres dans des communes aisées. » Aussi, tirant les enseignements des politiques menées dans les années 70 à Chicago, il fait prévaloir les bénéfices de la mobilité, pour l’accès à l’emploi et promouvoir la sociabilité, sur la mixité imposée qui, quand elle n’est pas un leurre, est une source de frictions : « […] il est plus avantageux de faciliter la mobilité que d’imposer la mixité, même si l’exercice est moins spectaculaire, moins satisfaisant pour l’oeil du politique qui voudrait résorber au plus vite cette anomalie que sont pour lui les constructions de pauvreté. »

2°) « Elever la capacité de pouvoir des habitants »

J. Donzelot s’appuie sur l’échelle de participation établie par Sherry R. Arntein en 1969 [1] :

– Niveau zéro : assimilé à de la manipulation ou à un traitement thérapeutique, l’objectif est d’obtenir le soutien des populations par la mise en œuvre de moyens techniques relevant de la publicité ou des relations publiques. C’est de la « non-participation ».

– Premier niveau : réduit à de l’information ou de la consultation, il s’agit d’un appel à propositions laissant aux seuls décideurs le soin de juger de leur faisabilité. On atteint la « coopération symbolique ».

– Second niveau : seul niveau pouvant prétendre à la qualification de participation avec des degrés variables depuis la négociation dans le cadre d’un partenariat à la base, la délégation de pouvoir à un stade supérieur, jusqu’au contrôle citoyen au terme d’un processus assurant la maîtrise de la conception, de la planification et de la direction de programme sans intermédiaires. La participation est alors élevée au rang de « pouvoir effectif des citoyens ».

Aux Etats-Unis, l’empowerment ou « élévation de la capacité de pouvoir » a pris le pas, dans les années 80, sur les politiques d’affirmative action d’abord développées, suite aux émeutes des années 60, pour lutter contre la discrimination à l’embauche. L’objectif est bien d’accroître le pouvoir des gens sur leur vie. C’est ainsi qu’ont été créées les Community Development Corporations (CDC), associations dont les conseils d’administration comprennent 50% de résidents et, aussi, les Community Builders dotés de pouvoirs réels à la différence des chefs de projet de développement social urbain français[2].

Donzelot propose de s’inspirer de l’expérience outre-atlantique pour passer d’une « démocratie participative » formelle à une « participation démocratique » réelle. Il s’agit « d’opposer une démarche procédurale de recherche du bien commun à une définition technocratique de l’intérêt général […]. » La France n’a, en effet, jamais atteint le second niveau de participation défini par Sherry R. Arnstein en raison de son attachement à une conception de l’intérêt général, inhérente à sa philosophie politique, distinct du bien commun anglo-saxon.

Dans la tradition de Rousseau, l’intérêt général est lié à une conception de la volonté générale posant la supériorité de la République sur la démocratie et dans cette optique la participation est perçue comme privilégiant la défense des intérêts particuliers.

Au contraire de l’intérêt général, la notion de bien commun implique :

-

- concrètement, la recherche d’accords liant les intérêts particuliers au lieu de les opposer ;

- l’imbrication des niveaux de décision et d’exécution, sachant que si les décideurs sont toujours distingués de ceux auxquels s’appliquent les décisions, les sphères d’intervention des uns et des autres ne sont pas séparées.

Ainsi, la participation démocratique, qui recherche la mobilisation pour l’action, se différencie de la démocratie participative, fondée sur la légitimation de la décision. La supériorité de la première sur la seconde, nous dit en substance l’auteur à la suite de Bernard Manin[3], résulte du fait que la décision implique, au niveau individuel comme à celui de la collectivité, délibération ; laquelle tout en s’inscrivant dans le temps ne saurait, sans se vouer à l’inefficacité, ignorer l’espace de l’exécution.

3°) « Réunifier la ville en la démocratisant »

La politique de la ville en France relève du « gouvernement à distance ». Formule plus compatible avec une économie de moyens qu’avec la recherche de l’efficacité : « Elle découple le dispositif du contrat en attribuant la responsabilité du local aux seuls élus […] ». L’acte II de la décentralisation de 2005 a ainsi permis un relatif accroissement de l’autonomie locale déplaçant – timidement – la souveraineté vers les territoires alors qu’elle a toujours été rattachée aux individus dans les pays anglo-saxons.

Jacques Donzelot plaide pour une instance d’agglomération élue au suffrage universel renforçant les mécanismes de redistribution : « Les lieux, les quartiers, les communes, ont besoin d’exister spécifiquement, mais tout autant de se connecter, de s’ouvrir pour faire ville. Seule la communauté d’appartenance à une même entité démocratique peut permettre cet affranchissement, selon la formule d’Olivier Mongin qui évoque ainsi le sens originel de la ville, celui d’une émancipation. »

Ainsi, aux extrêmes, deux stratégies plus ou moins contraignantes pour leurs destinataires s’opposent : la stratégie people, d’une part, visant à déplacer les gens pour les sortir d’un environnement dégradé et dégradant, la stratégie place, d’autre part, misant sur le traitement des lieux pour y maintenir leurs habitants. Entre les deux se situe la people place based strategy, troisième voie, qui se fixe pour objectif d’« agir sur les gens dans les lieux où ils vivent » en leur laissant le libre choix d’y rester ou d’en sortir ; sachant que cette troisième option implique de s’inscrire dans une échelle spatiale suffisante, celle d’une agglomération démocratiquement gouvernée, pour permettre l’exercice effectif de ce libre choix.

***

« Bref, la politique de la ville vise à faire en sorte que la ville ne fasse plus problème. Parce que la mixité sociale aura réduit les singularités qui la menacent, comme ces concentrations de minorités, parce que la discrimination positive en faveur de ces territoires défavorisés aura permis d’y faire venir des emplois et d’y améliorer le fonctionnement des services. » En ce sens, fait remarquer l’auteur, la politique de la ville traite celle-ci plus comme un problème que comme une solution. « […] elle ne se préoccupe pas de ce qui fait l’esprit de la ville. » Cet esprit de la ville qui relève d’une logique de réseau, dont la fonction est de relier. Aussi en appelle-t-il à une « politique pour la ville ». Dans cette optique, selon une formule développée par Olivier Mongin[4], l’invention propre de la ville consiste en « la mise en oeuvre d’un espace à la fois ouvert et fermé » et non « ouvert ou fermé comme la porte ». L’image de la table suggérée par H. Arendt, qui réunit et sépare à la fois dans l’espace de la vita activa, exprime la même idée[5]. Aussi bien, c’est l’esprit de la ville qu’il faut réintroduire dans les quartiers, quartiers non pas repliés sur eux-mêmes mais intégrés dans l’agglomération et reliés à son centre, qui fait la ville.

La ville contemporaine s’inscrit donc dans une conception de l’urbain généralisé, mais qui cherche à conjurer les séparations qu’instituent la « ville à trois vitesses ». Toutefois cette ville à trois vitesses n’est pas statique, ses séparations ne sont pas figées, elle est en mouvement et c’est ce qui peut la sauver pour peu que l’on tire profit de son dynamisme pour l’infléchir et en corriger les déviations. Le recours à l’esprit de la ville nous guidera dans la recomposition de la ville défaite en prenant appui sur les bases qui ont contribué à la défaire, mais pour inverser le mouvement en permettant le passage de la citoyenneté sociale à la citoyenneté urbaine. Et pour ce faire, il faudra viser à faciliter la mobilité comme antidote à la ségrégation territorial plutôt que d’avoir recours à la mixité endogène dans les quartiers, utopique. Mobilité suggérée contre mixité infligée, dirons-nous, redoublant les qualificatifs employés par l’auteur.

Tirant les enseignements d’une déambulation dans six villes de France, Jacques Donzelot indique ce que pourrait être à l’avenir le chantier de la citoyenneté urbaine[6]. La ville postindustrielle est confrontée à la domination des flux sur les lieux. Face au défi de la mondialisation qui a ouvert toutes les vannes, elle est tentée par le repliement sur son pré carré. Au risque de se couper encore un peu plus du reste du monde. Ce n’est pas en optant pour l’immobilisme ou pire en allant à contre-courant que la ville sauvera son âme mais au contraire en s’appropriant la force du courant pour mettre en mouvement ceux qui sont captifs de leur territoire et retenir ceux qui seraient tentés de fuir. C’est nous qui interprétons, mais les conclusions de l’auteur nous semblent aller dans ce sens. Le risque est alors, en mettant l’accent sur le fonctionnement de la ville de négliger la fonction positive du conflit dans les rapports sociaux. Et la substitution du bien commun à l’intérêt général n’y changera rien. Pour renverser la dynamique qui conduit à la séparation sociale et à sa traduction spatiale, pour contrer les réactions d’évitement, il faut aussi accepter le conflit et en tirer parti pour retourner les forces antagonistes à l’oeuvre. Aux conflits de classe de la société industrielle ce seraient substitués des conflits de génération, ethniques, relatifs à la place de la religion… Comment prétendre en venir à bout en les recouvrant du voile de l’universalisme républicain ou en gommant des statistiques les caractères discriminants ? En outre, comment la classe moyenne, de solution qu’elle était dans la société des trente glorieuses pour devenir problème aujourd’hui, pourrait-elle la redevenir demain, comme le soutient l’auteur. Dans ces conditions, compte tenu de son élasticité et de la difficulté d’en marquer les bornes aux deux extrêmes, le recours à la classe moyenne comme solution, ne relève-t-il pas d’une pétition de principe ?

Empruntant, à défaut de la méthode, le vocabulaire de Bourdieu, Donzelot appelle à la « mobilisation de la société » sur la base d’une valorisation et du capital social et du capital spatial. Le capital social s’éprouve dans la dynamisation de la vie associative et la prise en charge par la collectivité de ses problèmes en prenant appui sur les pouvoir élus dans le cadre de l’agglomération. Sa valorisation passe par celle du capital spatial, expression de la capacité d’un lieu à offrir à ses habitants des opportunités d’emplois, de services, de formations, de divertissements variés… Et inversement. C’est la condition de l’accession à une citoyenneté urbaine concrète prenant le relais d’une citoyenneté sociale, aujourd’hui diluée, quand elle n’est pas atteinte de schizophrénie.

***

Donzelot aurait ainsi au terme d’une quarantaine d’années, bouclé un cycle, d’abord renversé par Lefebvre avec sa Révolution urbaine [7] mettant l’accent sur les ressorts culturels du développement urbain ; redressé ensuite par Castells avec La question urbaine [8], dont les fondements économiques ont été, dans la tradition marxiste, réaffirmés mais mis au gout du jour du structuralisme ; clos enfin – mais provisoirement – avec cette nouvelle question urbaine qui, entre infrastructure économique et superstructure culturelle, cherche à approfondir les déterminants sociaux des mutations urbaines. Lefebvre avait inversé les niveaux d’appréhension de l’urbain, en voie de généralisation, sur lesquels la sociologie marxiste avait fondé ses analyses : base économique et superstructures. Donzelot recentre la nouvelle question urbaine sur le social que les niveaux infrastructurel (économique) et superstructurel (culturel) avaient voilé. L’urbanisme dans sa version fonctionnaliste est définitivement passé par perte et profit et la société urbaine retrouve ses droits. Reste à articuler l’urbain au social, la forme urbaine à la société, et ce, dans les analyses comme dans l’action, pour sortir une fois pour toutes des apories de la théorie et de la pratique abusivement dissociées.

***

C’est le mérite de Jacques Donzelot que d’avoir cherché à échapper aux fausses antinomies dans lesquelles s’enferrent les politiques, pour tenter de faire valoir une vision qui dépasse les clivages idéologiques de la gauche et de la droite. Non que les options politiques soient indifférentes, loin de là. Mais, il importe de les resituer là où elles ont un sens. Or, ce n’est certainement pas en opposant les personnes aux territoires, le principe d’égalité de traitement à celui de discrimination positive, ou la quête d’identité à l’exigence de mobilité plus en phase avec l’économie libérale et la mondialisation, que l’on progressera. Mais, d’une part, en se plaçant sur un plan politique indissociable d’une éthique et d’une économie centrées sur une notion de justice qui prenne en compte la disparité des situations et l’ouverture à la diversité des sensibilités, autrement dit sur l’équité ; d’autre part, en recherchant les compromis qui permettent d’avoir prise sur la réalité par-delà ses contradictions, autrement dit en optant délibérément pour le pragmatisme. Et ce, sans concession aux idéologies, d’où qu’elles viennent. Dans cette optique, comme nous y invite Donzelot, défions nous des croyances et sachons faire le lien entre les savoirs, si dispersés soient-ils, et l’action, qui exige cohérence. C’est tout l’art de l’aménagement urbain, discipline qui jamais ne se renouvellera trop dans un monde toujours plus globalisé et fragmenté comme la ville elle-même.

Mais l’aménageur ou le rénovateur doivent être modestes : l’équité est leur boussole, l’efficacité un impératif ; sachant qu’au-delà de l’urbain et du social, c’est au niveau de l’économique que tout se joue et que celui-ci déborde de toute part la ville. Aussi, la relation avec le politique, par delà les clivages, est capitale pour fonder l’action en restant relier au monde, et l’inscrire dans la durée. C’est un problème de gouvernance articulé à l’empowerment, dont la pratique, prise en étau entre éthique de conviction et éthique de responsabilité, requiert autant de lucidité que d’habileté, ou, pour le condenser dans un double mot : de savoir-faire.

A suivre :

La politique de la ville confrontée à ses idéologies avec Milena Doytcheva

[1] A Ladder of Citizen participation (Journal of the American Institute of planners de juillet 1969).

[2] On peut toutefois se demander si l’empowerment revenant à faire prendre en charge le développement des quartiers par les habitants, ne serait pas, transposé en France, un moyen expéditif pour le gouvernement de se décharger du problème. Après tout pourquoi demander aux habitants des grands ensembles de se prendre en charge ? A-t-on jamais sollicité les résidents des quartiers huppés de le faire ? Qui, en effet, mieux que le marché pourrait prendre en charge leur bien-être à travers le mécanisme de la rente foncière et la consommation. Et si l’Etat a dû se résoudre dans un passé récent à se substituer au marché dans les quartiers de relégation n’est-ce pas sur la base du constat de sa défaillance. Aussi, après avoir dans un premier temps transféré en partie ses compétences aux collectivités locales à la faveur de la décentralisation, est-il tenté de recourir à l’empowerment à l’américaine pour pallier son impuissance à rétablir les lois du marché à la périphérie des agglomérations, là où elles se délitent ? Reste à savoir si la pratique américaine peut être accommodée en France et, si oui, au prix de quelles adaptations.

[3] Cf. Volonté générale ou délibération. Esquisse d’une théorie générale de la délibération politique (Le Débat n° 33, 1985).

[4] In La condition urbaine.

[5] V. Condition de l’homme moderne

[6] Cf. La France des cités – Le chantier de la citoyenneté urbaine (2013). Les six villes en question sont : Strasbourg, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Les Hauts de Rouen et Villiers-le-Bel.

[7] V. notre compte rendu publié le 4 juillet 2013 dans la rubrique des tendances se réclamant du marxisme : la ville comme production sociale.

[8] V. notre compte rendu publié dans la même rubrique le 16 juillet 2013.

_________________________

Chers lecteurs

N’hésitez pas à me donner votre avis, me faire part de vos désaccords éventuels. Merci également de me signaler toute erreur, omission ou mésinterprétation qui aurait échappé à ma vigilance. Soit en me laissant un commentaire, soit en m’écrivant à l’adresse suivante : jean.f.serre@gmail.com.